クルマお遍路旅一回目 実行四日目 6月11日(火)午後、道に迷いながらどうにかたどり着いた二十一番太龍寺参拝の不思議な出会いや体験を「特別編」として情緒豊かにお伝えします。

23話 記事全道程(Google My Maps)

この記事でわかること(要約)

- 21番太龍寺 の基本情報と周辺情報

- ほとんど人の行かない”東参道”からの太龍寺登拝体験

- 偶然出会った「四国八十八霊場会公認先達」

- 登山中のトラブルと心の変化

- 登頂してやっとわかったロープウェイ駅

- 納経所の会話と「参道」や「金剛杖」の本当

- 登山の帰路で感じた「モノの見方」の多様性

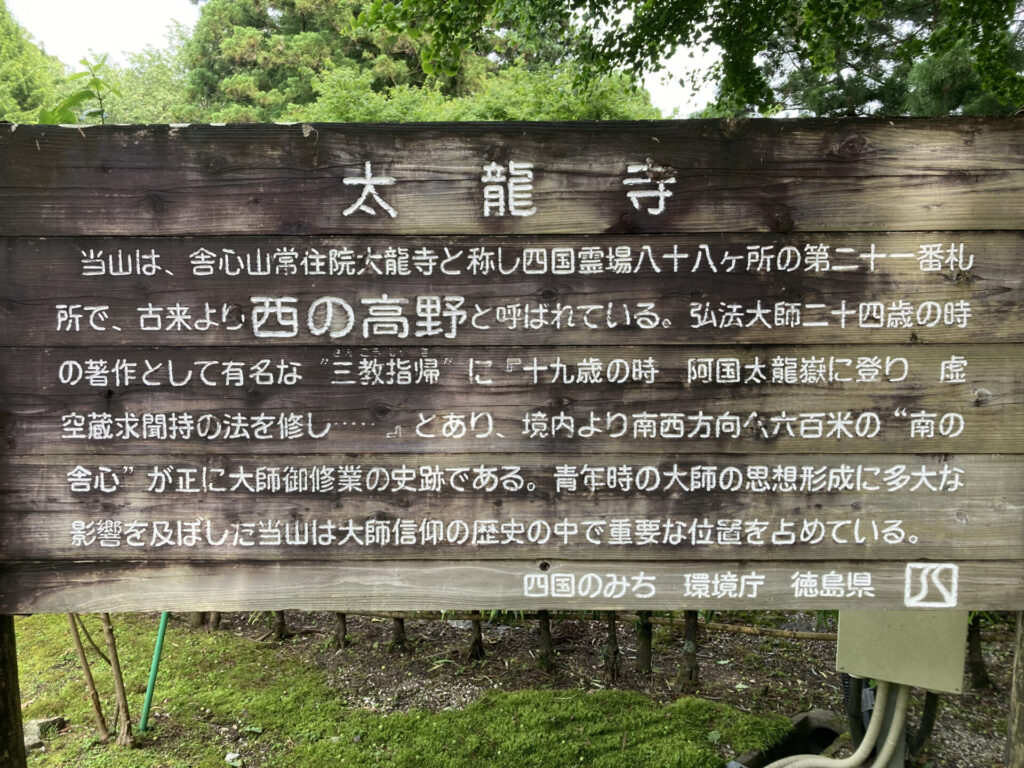

21番太龍寺 基本情報

たいりゅうじ

宗派:真言宗高野山派

山号:舎心山(しゃしんざん)

院号:常住院(じょうじゅういん)

・20番札所 鶴林寺から「鷲の里ロープウェイ駅」への道(普通はこちら:Map 地点A→C)

・20番札所 鶴林寺から「東参道方面」への道(筆者が間違えて行った道:Map 地点A→B)

アクセス

・カーナビ設定( 要注意 )

普通に行く場合は、目的地を「鷲の里ロープウェイ駅」に設定(Map 地点A→C)する。 「東参道登山参拝」挑戦の方は、目的地を「21番太龍寺」そのものに設定(Map 地点A→B)する。

・前札所からの道

( 「鷲の里ロープウェイ駅」方面は“楽” )

( 「東参道」方面は“分りにくい”うえに極狭林道の登坂。”要注意”)

「20番鶴林寺」から「鷲の里RW駅」までと 「東参道登山口」までは、それぞれ15km 程度で距離は同じですが、前者はわかりやすく簡単、後者は迷いやすくて細い。 「鷲の里RW駅🅿️」は参拝者(ロープウェイ利用者)に限り無料。 東参道「登山口車停め広場🅿️」は無料。

・ロープウェイ山頂駅からの境内へのアプローチ( 少しハード )

駅から本堂・大師堂エリアまでは石段(徒歩3〜4分)。多宝塔はさらに別の石段を登る必要あり。(※「東参道ルート」よりは遥かに楽。こちらがおすすめ。)

・「東参道登山口」からの境内アプローチ( かなりハード )

車停めから20分〜40分の登山。東山道山門そのあとの仁王門を過ぎると納経所までは長い石段。鐘楼門を超え、本堂・大師堂エリアまではさらに石段。(※足に自信のない方はおすすめしない。)

お寺の種類

| 区分 | 市街区 | 田園区 | 海浜区 | 森林区 | 険崖区 |

| 平地寺 | |||||

| 傾斜地寺 | |||||

| 山岳寺 | ○ |

宿泊事情

・宿坊なし。

・ホテル旅館等あまりない。鷲の里(ロープウェイ側)付近に民宿一軒、東参道下に民宿二軒程度・・。阿南市街に降りればホテル/旅館あり。(15〜17km)

・車中泊場所は、道の駅「鷲の里」のみ(トイレ24h等要確認)。

21番太龍寺 紀行

霊場会先達の老人

「よくこちらを登ってこられましたね。」

その老人はソリオの窓越しに私に話しかけてきました。

私:「いやいやナビ通り走ってきたら、ここに来ちゃったんですけど・・・、やっぱりこっち、違うんですか?」

老人:「そうですね。今や、こちらに来られる方は本当に稀ですね。皆さん、南側のロープウェイ行っちゃいますから・・・」「しかもこの車止めからさらに40分ぐらいは登山しなくちゃいけませんしね。」

私(心中)『ゲッ!!! まじか?!』

窓越しで話しをするのもなんなので、私も車から降りて話をします。

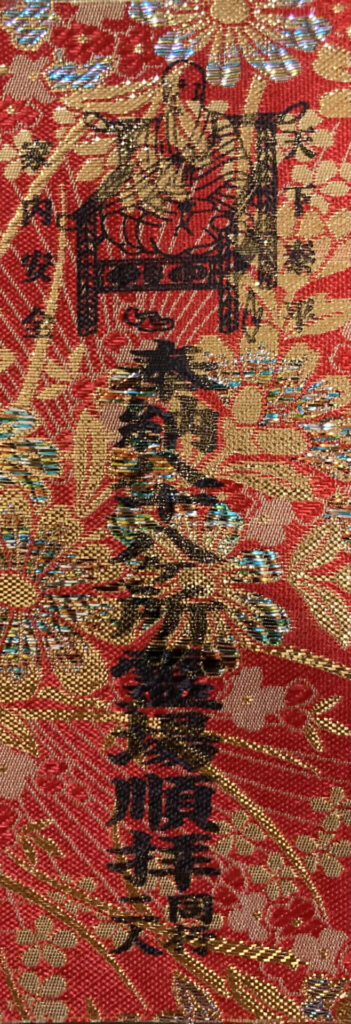

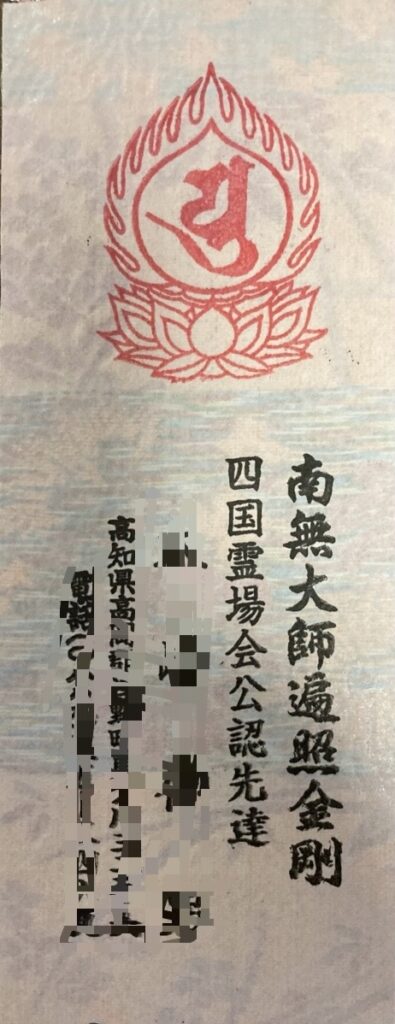

その白髪の老人は、白衣とか、すげ笠とか、普通のお遍路の装束を着ていません。見慣れない「朱色に金文字の描かれた輪袈裟」をジャケットの上からかぶっているだけです。お聞きすると、自分は「八十八ヶ所霊場会公認先達」であるとのこと。

(そのとき私は、この“先達”とか、“霊場会”っていうのがなんのことだか、全然わかっていませんでした・・・)

老人:「初めてですか?」

私:「そうです。東京から来ました。」

老人:「それはそれは! 遠路はるばるよくお越しくださいました。」 「ロープウェイができて便利になったことは良いことなのですが、私はね、こっちの道こそ本物の太龍寺だと思ってるんですよ。今でもね。」 「あなたね、こちらに呼ばれたんですよ、きっと・・・。」(笑) 「とても幸運です。ゆっくり味わっていってください。」

私:「はぁ、、、そうですか・・」

老人:「私ね、これまでで“ひゃっかい”(100回)お遍路したんですよ。」

わたしは、やはり道を間違えてずいぶん遠回りしてしまったことをやっと確信し、少し焦っていました。しかも、これから徒歩で40分も山登りをしなければ札所(太龍寺)にたどり着けないことを知り、余計に時間を気にしていました。なので、たいへん失礼とは思いつつ、正直あまりこのご老人と会話を続ける気はありませんでした。^^;)

私:「そうなんですか?! 八十八ヶ所ぜんぶを“はっかい”(8回)も! すごいですね。」

老人:「いえ、30年で“ひゃっかい”(100回)です。」

私:「えっ・・・?! 」

私(心中)『ちょっと待て、何を言っているのだ? この爺さんは! 年に3回行けたとして、それを30年連続でやっても、、90回にしかならんじゃんか?!』『100回って!、一体何なんのことだ・・・??』

老人:「そうだ、これをもらってくださいな。“先達”になると、お遍路の皆様にこの札をお配りすることができるのです。邪魔にもならないでしょうし、お守り代わりぐらいに思って、どうぞ同行させてください。」

と言って、赤いお札を渡されました。裏には、ご自身の住所とお名前、そして確かに「四国八十八ヶ所霊場会公認先達」という文字も入っています。

私:「よろしいんですか。何か大切そうなものですけども・・・。」

老人:「いいんです。いいんです。たくさんありますから。」

私:「すみません、では遠慮なくいただきます。ありがとうございます。お守りと思って大切にします。」 「ではそろそろ行ってまいります。失礼いたします。」

老人:「気をつけて。」

私:「ありがとうございます。」

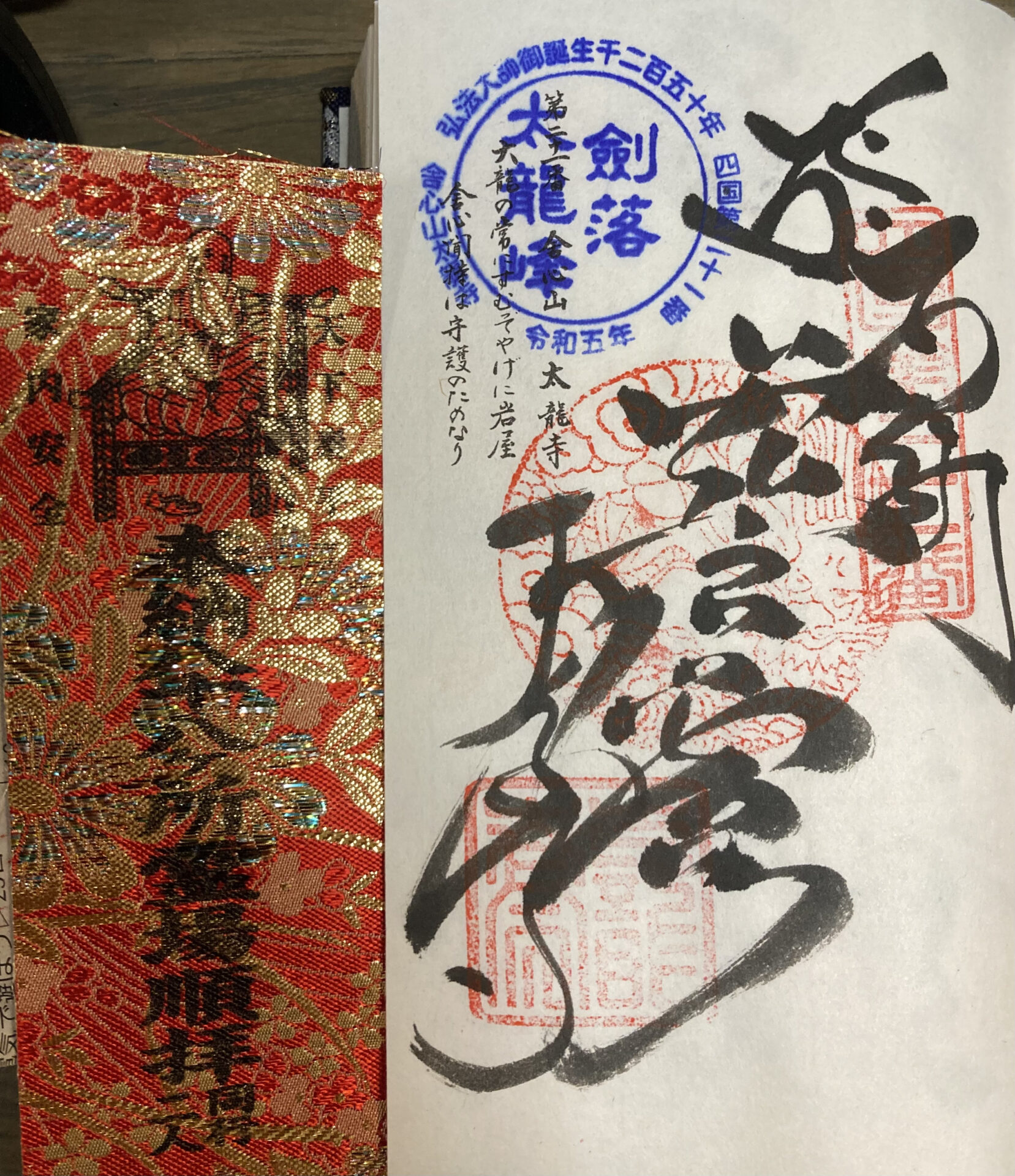

↑ ”先達”の資格者に四国霊場会から配布されるお札

ヤバい登山

私は急ぎ登山道を始めます。

『おいおい、なんだこの道! くそー、これから先、登山40分だと! まいったな・・・!』

『あの爺さん、「こっちに来たオレは幸運だ。」とか言っていたが、これのどこが幸運なんだよ!』

『そもそも、あんな普通の車であの道をあそこまで登ってくるんだから、あの爺さん、そもそも普通じゃないし・・・』

『“先達”っていうぐらいだからきっとすごい人なんだろうけど・・、100回っていったいどういうことなんだ?? なんか全部ぜんぜん意味わからん。』

『だいたい“ロープウェイ”って一体何なんだよ、どこ行きゃそれに乗れたんだよ? 』

『くそっ、これじゃお寺に行って、いろいろやって車に戻るだけで2時間近くかかっちゃうじゃんか!』

『2時間とかあったら、3札所ぐらいは軽く回れるじゃんか。もう、何やってんだよ、くそっ。』

「愚痴」と、「不満」と「後悔」の”念”に満ち溢れた、とても悪い登山です。^^;)

四国 徳島に入り、板野の地に着いた発心時の初心は完全に忘れ、今わたしは、煩悩と欲求不満とイライラにまみれにまみれています。

こういう時だからなのでしょうね。ちょっとしたアクシデントが、私を襲います。

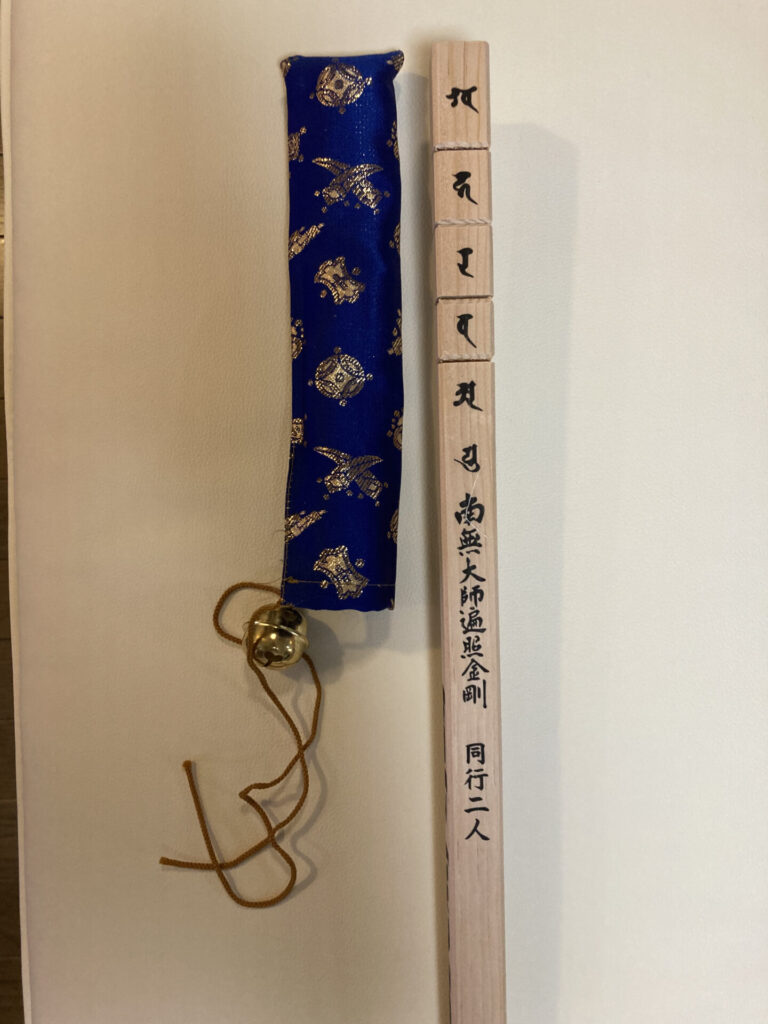

こともあろうに、私は、それなりに大事に一歩一歩ついていた“金剛杖”を落としてしまいます。

登山道の右側は“崖”ではありませんでしたが、谷に向かって落ちる相当な斜度の斜面でした。運悪く手を離れた杖は登山道で止まらず、路肩から谷へ2,3m転がり落ちてしまいました。

金剛杖は、上の柄の方にカバーみたいな布がついているのですが、その握っていた杖カバーの紐が緩んで、カバーから木の杖だけすっぽ抜けてしまったのです。

それでなくてもいらいらしているこの時の自分には「耐えられないくらい面倒くさい状況」です。

『な.ん.で.ま.た.こ.ん.な.と.き.に.・・・』💢

仕方なく私は、さんや袋と菅笠を山道に置き、両手両足を自由にしながら、なかば這いつくばりながら後ろ向きに、草木が生い茂る崖を降ります。

幸い、杖は思ったよりは近いところの茂みにひっかかっていました。

左手で斜面に生えている小ぶりの木の幹を掴み、右手で落ちた杖を拾い上げました。

少し登山道から沢の方へ降りたからなのでしょうか・・・、杖を右手で拾った瞬間に、急にその下の沢の水のせせらぎが大きく聞こえてきました。

そのせせらぎの音は耳障りがとても良かったので、私はすぐに道には戻らずに(疲れていたっていうのもあるかもしれませんが)、崖の斜面に寄りかかるような状態で腰を下ろし、少し休んでしまいました。上の道に笠や荷物は置きっぱなしです。ただ誰も通ってないので、まぁいいか・・と。

↑ 鬱蒼とした森、誰もいない登山、 昼間でも薄暗い道が山門まで続く…

あたりは山深い静寂に包まれ、聞こえる音はといえば、たった今、聞こえ始めた沢のせせらぎと、遠くの鳥のさえずりだけです。

そして、手元を見ると、今、拾い上げた剥き出しの柄の金剛杖があります。

普段はカバーに隠れているその柄の上の方に文字が書かれていました。梵字です。上から五つ印字されています。

『多分、何やら深い意味があるんだろうな・・・』

そしてその下に、「南無大師遍照金剛」と、それから「同行二人」の文字。

・・・

肩で息をしていた自分の呼吸が少しゆっくりになっていきます。

『なるほど・・・、少し落ち着けってことか?・・・』

私は自分でも知らず知らずのうちに今日中の目標(というより小さな野望)みたいなイメージを持ってしまっていました。

それは、

「うまくいけば、徳島県最後の札所である二十三番 薬王寺をある程度早めに抜けて、今日中に高知県に入れるかも。 さらにうまくいけば、明るいうちに海岸線の国道55号を海を見ながら走れて、室戸岬まで行けちゃうかも、、、。 そして高知県最初の札所である二十四番 最御崎寺(ほつみさきじ)も参拝した上で、室戸岬近辺にちょうどいいホテルでもあれば、うまい飯でも食って、ゆっくり風呂にでも入れるかもな・・・。ホテルが岬の上で、部屋から海なんかが目の前に広がっていたら最高だなぁ。ぐふふ。」

みたいな・・・

そうです、いつの間にか私の中で、

「時間を気にせずに修行するはずのお遍路巡礼」が、「タイパを競うスタンプラリー」に変わり・・・、

「多少不便だったり、寝場所難民になったとしても、行き当たりばったりに車中泊を楽しもう!」という当初決めた旅の形態が、「うまい飯をたらふく食って、いい景色見ながらふかふかのベッドで寝る!という贅沢旅行欲求」に変貌・・・

してしまっていたようです。

誰だか忘れましたが、昔の偉いお坊さんが言っていたことを思い出します。

「夢や希望や目標は持つべきだ。ただし、それ通りの未来は来ない。そのときにどう捉え、どう動くかで人の真価は決まる。」

「何事も、“逆”に来ても“順”に受け、慧眼(えげん)を開くことこそ大事なり・・・」

・・・

『なんだかなぁ・・・、わかったような? まだまだわかっていないような? ・・』(笑)

・・・

山は相変わらずです。ずーっとすごく静かです。

聞こえるのが「下の沢のせせらぎと遠くの鳥のさえずりだけ」であることも、さっきと何一つ変わっていません。

私はゆっくりと道に戻り、さんや袋を背負い、菅笠を被り直し、すっぽ抜けた杖カバーを金剛杖にくくり直し、少し汚れてしまった衣類をその場でハタき、、、

そして先程とは全く違うのんびりとした足取りで再び山道を登り始めました。相変わらず、人は誰一人いません。

時計を見ると、もう3時。

でも、今や、「今日中にあそこまで行きたい!」とか、

「道を間違えたせいで何時間損をした!」とか、「ちゃんとガイドを見ときゃよかった!」とか、そんなことはもう考えていません。

全部どうでもよくなってしまいました。

それどころか、この森の静寂、この大自然、この人気(ひとけ)のない山道の全てを、今自分が独り占めして味わっていることが、「確かに幸運なのかもしれない」とさえ思いました。

見えた山門、そして迫力の仁王門

やがて山門らしき建物が見えてきます。

『小っせえ! なんだこれ?!』(失礼・・・)

歴史はありそうで古そうな建物でしたけれども、こんな粗末(失礼)な、山号も掲げてない平屋一層の山門は今まで見たことがありません。

でもなんかとても優しく親しみに満ち溢れています。

「疲れたでしょ。小さい門だけど、どうぞ日陰で少し休んでいって!」と言われているみたいな・・・、まるで小ぶりのお茶屋さんにでもたどり着いたような安堵感を与えてくれる慎ましやかな門でした。

その渋くてかわいい山門をくぐって、さらに200m歩きます。

『そうそう、これだよ! こうでなくちゃ!』

眼前に立派な石段です。その上に三層(三重)の威風を放つ大きな仁王門。そしてその門の間から、さらに延々と上に伸びる急峻な石段が見えます。

それらが一直線に、自分の眼前にまるで壁のように立ちはだかります。

↑ 左:慎ましやかな山門 右:勇壮な仁王門、門の向こうには頂上の見えない石段が続く

『やっと着いたぞ! 太龍寺め!』

長い石段は上を見あげてしまうと、絶望し、疲れが倍化します。足元から目を逸らさず、目の前の一段を登る。そして次の一段を登る。

これを繰り返すことで、いつの間にか頂上に着いています。

本堂までの最後の石段を登ると、左手奥が本堂。右手が大師堂です。

と、左の本堂の方から何やら人のざわめきが聞こえてきます。

↑ 登山の先に待ち構える石段地獄、 登り切ると穏やかな表情のお堂たちが出迎える

太龍寺到着

久しぶりに人の声を聞いた気がしました。なんとなくそれを避けるように足が右へ向いてしまい、静かな人のいない大師堂からお参りさせていただくことにしました。もちろんその後、本堂へもお参りしましたが、黙々とたった独りで登ってきた私にとってにわかには理解し難い情景を見ることになります。

こんな険しい山寺にはとても似つかわしくないほど人が多かったのです。

お遍路さんに混ざって、Tシャツ姿の外国人、短パンとかタンクトップの若い人たち、そして、スーツ姿の現役サラリーマンふうの集団、・・・、いろいろなタイプの人たちがお参りしていました。有名な「観光地」に紛れ込んでしまったような感覚です。

ただ人がそれなりに多くいたのは本堂だけでした。その人たちに混ざって、本堂で、手順に沿ったお参りをした後、なんとなく人々の流れを見ていると、本堂正面からすぐ下に伸びている石段があり、そこから上ってくる流れと、そこに下っていく流れがあります。

私は『もしや・・』と思い、その本堂前の石段を少しだけ下って、下をのぞきました。するとやはりありました。山寺の諸堂とはまったく異質で、多くの人々が出入りをしている四角いコンクリートの建物。そしてそこから聞こえてくるゴーーという人工的な動力の音。

『駅だ! なるほど、、あれのことだったのかぁ・・』

クルマで道を間違えてからずっと苛まれてきた”ロープウェイの幻影”を、現実としてはじめて視認した瞬間でした。

・・・

↑ 左:本堂から杉の巨木の間に下る石段を覗く 中:慎ましやかな大師堂 左:札所の沿革

老人の言葉 と 寺事の話し

多宝塔に向かう石段の中腹から見渡してみますと、人がいるのは、ロープウェイの駅、本堂までの石段、そして本堂、の三つだけなのです。

『そうかぁ・・・、お遍路さんを除いては納経も御朱印ももらわないから、多宝塔や大師堂、特に納経所に行く必要がないんだ・・・』

太龍寺は太龍寺山(舎心ヶ嶽)全体が境内です。山の斜面に沿って、この深く静かな木立に囲まれた広大な境内を前にしながら、足早に石段を上り下りして、本堂だけお参りする人々をぼんやり眺めながら・・・

「あなたね、こっちに呼ばれたんですよ。幸運ですよ。」

と、言っていた下の駐車場で出会った白髪の老人を思い出しました。そしてほんの少し、幸運の意味がわかったような気がしました。

そして一連のお遍路さんが出たのを見計らって、納経所へ入りました。

納経帳を出してお願いすると、珍しく若い寺事務所のお兄さんが対応してくれました。見ていると、お若いのに梵字も漢字も達筆で感心しました。最後にご朱印をいただき、お礼を言って、納経所を出ようとすると、そのお兄さんが、

「ああ、お遍路さん、ロープウェイはこっちですよ、こちらの出入口からどうぞ。」

と親切にも声をかけてくれました。

私:「ありがとうございます。でもわたし、こっちの山道を登ってきてしまいましたのでこちらから。」

と答えると、お兄さんは少し驚いた表情を見せ、

お兄さん:「えっ!、あっ、では、次回はぜひロープウェイにも乗ってきてみてください。」(笑)と。

私:「そうなんですよ。道、間違えちゃってロープウエイ乗れなくて、こっち側登ってきちゃったんですよ。」

お兄さん:「いいえ、間違えてなんていませんよ。そっちが本物の参道ですよ。本当は。」 「初めてですか? では、お車、下に停めて?」

私:「そうです。車があるので、帰りだけロープウェイってわけにもいかなくて。」

お兄さん:「では、、山門も仁王門も通ってこられたのですね。」

私:「とても渋かったですよ。帰りもくぐって世間法に戻りますよ。」(笑)

お兄さんはさらに大きな笑顔になり、

お兄さん:「それはそれは、お大師さんも喜ばれてますよ。“東参道”を登って、あの二つの門を通ってくる方はなかなかいらっしゃらないんですよ。でも東参道を登って門を通ってこないと、本当のお参りにならんすよ。本当は。」

私(心の中)『あっち、”東参道”(ひがしさんどう)って言うんだ』

・・・

私:「でもロープウエイの駅から本堂まで、立派な石段があるじゃないですか。あれも参道でしょ?」

兄さん:「いや、あの石段、ロープウエイが通った時にできた新しいもんで、昔はあらへんよって・・なんかほんまっぽないんす・・」 「おへんろさん、東参道、途中、お地蔵さんおまへんでした?」

お兄さん、どんどん関西弁のタメ口になっていきます。(笑) つられてこちらも・・・

私:「ごめん、それは気づかなかったな・・・。でもあったかもね。それよりさ、あの金剛杖についてるカバーが外れやすくてさぁ。来るときに2回すっぽ抜けちゃって、1回は崖の中腹まで”杖”落としちゃって、拾うの大変だったんだよね・・・。 これ外れないようにするのって何かないの? 皆さんどうされてるんですかね。」

お兄さん:「あぁ、それ外れちゃうんですよ。しょうがないんす。でも、そもそも、それって握るためのカバーでもグリップでもないんですよ。本当は。」

私:「えっ!?」

お兄さん:「金剛杖って“五輪塔”なんですよ。柄の方が窪みで五つに別れていて、みなさんがグリップだと思っているそのカバーみたいな布って、五輪塔をお護りする“保護布”ってやつなんですよ。本当は。」

「でも、皆さん、それ握ってますけどね、ハハハ。」 「その下の木の部分を持って使わなきゃいけないんです。本当は。 そんな人、いまやおらんですけど。ハハハ。」

私:「えっ! そうなの?!」

お兄さん:「お遍路さん、お遍路さんが杖落としてなかったら、お遍路さんがころがっちゃってたかもしれませんね。ハハハ。お怪我がなくてよかったですよ。」 「お大師さんも、あの道のお地蔵さんも、本尊の虚空菩薩さんも、みんな「代受苦」のお力持ってるんですよ。」

私:「だ、だいじゅく・・・?」

お兄さん:「要は”身代わり”です。」

私:「またそんな・・・、初心者だからってからかって!」

お兄さん「いやいやマジですよ。ハハハ。身代わりになってくれたぁ思うと、なんか全部いいですよ。」 「お帰りぃは、登りよりは楽ですよって。それでは十分お気をつけてぇ。」

私:「ありがとうございました。勉強になりましたよ。」

納経所の寺事の方とこんなに話しをしたのは初めてです。初心者お遍路をからかっているのか?(笑)、はたまた敬虔な信奉者さんなのか?はよくわかりませんでした。

がしかし、来る時の自分の心持ちやら、そのとき起きたことなんかを思い出して反芻してみると、まんざら彼の言っていることが戯言とも思えない気もしてくるので、不思議です。なんだか心に残る会話でした。

↑ 左:納経所を出て”東参道”側に降りると、もう人は誰もいない 右:金剛杖の柄は実は五輪塔

まるで悟れたような帰り道

登ってきた道を戻り、仁王門の石段を下る頃、再びたった1人になりました。

試しに金剛杖の保護布と言われたカバーの下を持って突いてみましたが、やはり握る位置が低すぎます。特に下りは、自分よりも先の低い地面を突かなければならないので余計無理でした。

『失礼します。五輪塔さん握らせていただきます』

と、心の中でつぶやいて、青い保護布を掴んで降りていきました。

ソリオを止めた場所に戻れたのは、結局午後3時半過ぎ。

白い乗用車はもうありません。ポツンと我がSOLIO1台だけがそこには止まっていました。運転席に座り、エンジンをかけ、

『大変なのはこれからだ・・・』

またしてもあの林道を通るのかと思うと、少しうんざりです。ふと登ってきた方向の反対側を見ると、今降りてきたお寺に向かう徒歩の登山道入口の脇に、

「お帰りの車はこちらへ → 帰路順路(一方通行)」という、古く読みづらい小さな看板がありました。

『そうか!。…ここへ登り切る最後の登坂と、そしてここから降り始める最初の下り坂の部分だけは、対向車に出会わないように、それぞれが一方通行になっているわけか・・・。』

もちろん下りの一通も狭い林道には変わりはありませんが、切り返さなければ曲がり切れないような細いヘアピンU字(V字の方が正しいですね)カーブは無く、登りよりは走りやすかったです。

しばらく下ると、来るときにもっとも釈然としなかった印象深い看板が見えました。

「東山渓 県立自然公園 大竜寺 登山道入口」「この先ロープウェイありません」

↑ ”大竜”寺の字からして違う! 行きも帰りも「理解しがたさ」は一緒 ただ、ロープウエイの存在だけは解明済み

来る時には、“怒りが込み上げてくるほどわけの分からなかった看板”です。それがいまは、全く違う気分でこの看板を眺められていることが、なんだか不思議で面白くて、一人で笑いました。

『やっとここまで降りてきた・・・。』

ここから先はもう那珂川には戻らずに、次の二十二番札所平等寺へ向けて新しい道を走っていくことになります。

じきに立派な2車線の幹線道路(国道195号線)に出ました。当たり前ですが、車やトラックが普通に走っています。

他の車両が走っていることがこんなに安心感があるとは、おかしな気分にもなるものだ・・・と改めて思いました。

二十一番札所 太龍寺、ずいぶん手こずりました。でも手こずった分だけ面白い体験や出会いがあった気がします。

とても印象深い札所になりました。

次回、24話 徳島 阿南市(二十二番)〜美波町(二十三番)〜高知東洋町へ ・・どうぞお楽しみに……!

サイト内別カテゴリーへのリンク

本記事(23話)は「車中泊旅記録カテゴリー」に属しています。他カテゴリーをご覧になりたい方は、以下をご参照ください。

・「車中泊クルマ探し」カテゴリー最初の記事 →

・「車中泊旅準備」カテゴリーはここから →

・「車中泊旅記録」カテゴリーは以下から →

>16話 クルマ遍路旅 -東名高速 西へ(実行初日)- (第一回区切り打ち遍路旅)

>30話 クルマ遍路旅 -高知市〜土佐市- (第二回区切り打ち遍路旅)

>37話 クルマ遍路旅 -第三回区切り打ち開始- (第三回区切り打ち遍路旅)

>46話 早春3月の関東旅1日目 奥多摩〜甲州(遍路以外の車中泊旅)

・「車中泊旅レビュー」カテゴリーは →

>29話 クルマ遍路旅 -一回目のレビュー-(第一回区切り打ち遍路旅のレビュー)

>36話 クルマ遍路旅 -第一回第二回のまとめレビュー- (一回目二回目遍路旅のまとめレビュー)

>43話 クルマ遍路旅 第三回目のレビュー(最後の区切り打ち遍路旅のレビュー)

コメント