旅レビュー1 29話は「第一回クルマお遍路旅」のレビューです。お遍路向きの車とは?、四国の車中泊事情は?、必要な装備は?、などを一回目の遠征の経験からまとめてみました。

9月27日からわたしは四国遠征第2回目に行くことに決めました。その前にここで第一回目四国遠征”車お遍路の旅”で感じた経験談を初心者の視点で少しお話をさせてください。これは第二回目を実行するための自分の備忘録でもありますし、これからクルマお遍路旅を実行しようとする方々への参考メモとしても役立つことができたら嬉しいですね。ただしすべて私の個人的見解ですので、あくまでご参考まで・・・にしてくださいね。^^;)

お遍路に向いたクルマは、、、

まず車ですが、、、

お遍路旅の場合、クルマのサイズは小さければ小さいほどいいです。四国の札所付近の道は、なにしろ狭いです。里寺(平地寺)だろうが、山寺だろうが、札所に近づくにつれて道は細く狭くなります。

里寺の場合は、古くからの寺下町の街区のままであることが多く、道が狭い上に民家や店舗の軒先が両側に迫っているところもあります。

山寺の場合は、明治以降「歩き遍路用の道」(人が歩ける細い山道)とは別に車両が通るための林道が整備されたようですが、ほぼその時代の道路のままなのです。細く険しい葛折りがほとんどです。全く舗装されていない酷いダートこそなかったと思いますが、舗装されているといってもグルーミング付きのコンクリ舗装のような簡易なもので、きちっとアスファルトで整備された車道ではないです。

もちろん団体ツアーの中型バスがある程度のところまでは入って来ていましたが、それはドライバーさんがプロの手練れだからです。そうしたプロの運転で細いところに分け行ってきたとしても、一般車とは別の離れたバス専用の駐車場までしか入れないところも少なからず見ました。

一般の人が2tトラックベースのキャブコンなどでお寺近くまで入り込むと、そこが里寺であれ山寺であれ、駐車場までの途中で、切り返しもできずに立ち往生することが容易に想像されます。現に私の第一回目のお遍路旅では、特に山寺の駐車場にはキャブコン型のキャンピングカーが駐車しているところを一度も見ませんでした。

里寺の駐車場に、バンコン的なキャンピングカーらしきものが駐車していた記憶はあります。ハイエースぐらいのキャンカーでしたら、お遍路車としてギリギリ取り回し可能かな・・・と思います。

四国を軽快に走り回って札所に素早く到着することだけを目的とすれば、ベストな車は例えばジムニーに代表される“軽”のしかも四輪駆動車がいいと思います。きっと軽四駆あれば、比較的楽に、、且つ機動性高く回れるんではないでしょうか?

わたしのクルマは前輪駆動のソリオですが、スモールサイズで、足を伸ばして車中泊することもできるという意味では、結果的にぎりぎりの両立(利便性と走破性)だと思っています。

↑ 札所に近づくと、道はだいたい狭い! いつ対向車が出てくるかわからないので運転は気を抜かず慎重に!

車中泊について、、、

次に車中泊ですが、、、

これについては、旅の「手段」と見るか、それとも旅の「目的」として捉えるか、でずいぶんと考え方が変わってくると思いました。

キャンプとか車中泊そのものを目的とする場合は、装備は豊かであることに越したことはありません。料理をしたり、お酒を楽しんだり、コーヒーを入れたり、外にテーブルやチェアを出して・・・、タープやサイドオーニングなどで木陰を作りながら、その下で寛ぐとか、夜には焚き火用の道具一式なんかもあったらいいですよね。一箇所の滞在も比較的長時間になるでしょう。

しかし、目的がお遍路(札所を巡ること)だとなると、車中泊は宿泊の一つの手段にすぎなくなりますので、“車の中で寝れれば十分”ということになります。食事もほぼ外食となり、水回りや食器類も要りません。洗顔なども全て車外の施設でやれちゃいます。

私は第一回目の四国遠征時に、車に載せていったアウトドアドアテーブルやアウトドアチェア、水タンクなどは、結局一度も使いませんでした。

↑ これらは第一回目の四国遠征ではまったく使用しませんでした。

そして、、、15話(旅準備編3)で「テントやタープなどの布系の雨風防護用品、焚き火コンロやコッフェルなどの調理器具、など本格的キャンプ用品については、何度か旅を実行してから購入するか否かを決めます。」と記述しましたが、一回目の実行結果だけから判断しますと、今のところどれも購入の必要はありません。

実はこれらは、どこに車を停めて宿泊するか・・ということに大きく左右されます。

キャンプや車中泊自体が目的の場合は、やはりオートキャンプ場やRVパークを丁寧に探す必要がありますし、このプロセス自体が楽しいことでもありますよね。そしてきちっと探し当てられれば、外部電源やクルマを横付けできるテラスがあったり、シャワーなども完備というところもあるでしょう。こういう施設で車中泊する場合には、持っていったが使わなかった・・あるいは購入を躊躇し結果としても要らなかった・・上記のキャンプ用品たちは、多分大いに活躍するだろうと思われます。

しかし、手段としての車中泊を行うだけであれば、高速道路上のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)、あるいは24時間トイレ使用可能な「道の駅」が手軽で便利でしかも無料です。この手の施設の場合は、そうした上記の本格的キャンプ用品たちは「使用しなくて済む」のではなく「使用ができない」ので、どちらがメインになるかで持ち物がまったく異なってしまいます。

事前に自分がどんな車中泊旅をしそうなのかを十分にイメージして持ち物を決めるといいでしょう。

私のお遍路旅の場合は、結果として「手軽なところで手段としての車中泊」をすることがかなり明確になりましたので、今後もメインは後者ような施設を狙っていくと思います。ただ、お風呂やシャワーなどは、サービスエリアや道の駅ではなかなか難しいこともよくわかりました。

「ハイウエイオアシス」のように豊富なフードコートや銭湯が併設されている施設ももちろんありますが、お遍路のコース上にそうそう頻繁にあるわけではありません。ですので、サービスエリアや道の駅で手軽に車中泊をしようとするときは、その日の入浴は最初から諦めた方がいいかもしれません。

↑ 高速道路のSAPAや広めの道の駅は気楽。ただし銭湯併設はなかなか無い。

お遍路旅、最低限のクルマ電装は、、、

わたしのクルマ”ソリオ バンディット(Cabin II Wish)”の電装についてですが、、、

8話「Mash RE」との比較で、かつて所有したことのある本格的キャブコンに比較して、ソリオは電装が不安だというお話をしました。

しかし、第一回お遍路の旅を経て、その不安は大部分払拭されました。

納車時に修理に手こずったポータブルバッテリーへの走行充電は、修理後はすこぶる快調で、残電量が50%以下に減っていても、エンジンさえかけておけば数時間で満充電に至ります。

お遍路旅中の私のポータブルバッテリーの使用量は、1日でざっと満充電の約半分でした。

使用用途としては、 ・ダイネットの照明が約5時間、・テレビやオーディオの視聴が1〜2時間、・PC等の使用が約1時間、・iPhoneやApple Watchの充電が一晩中、といったところです。

すべて、その日の宿泊場所に駐車し、エンジンを切った後の夜に集中して使用しています。

昼間はエンジンをかけて走行していますから、全てメインバッテリーからの給電で賄えます。

(※そういう意味では、多少ケーブルが煩雑になりますが、夜間のAC充電用とは別にDC(シガーソケットまたはマルチソケット)からのUSB充電用ソケット&ケーブルなども備えておくと、昼間の走行中もスマホやWiFi、人によっては電子タバコ・・などの充電ができるので便利です。)

上記のような使用用途で一晩ポータブルバッテリーを使用し、残電量を半分くらいに減らすわけですが、翌日には朝から車を走らせますから、午後には満充電になっているという具合でした。

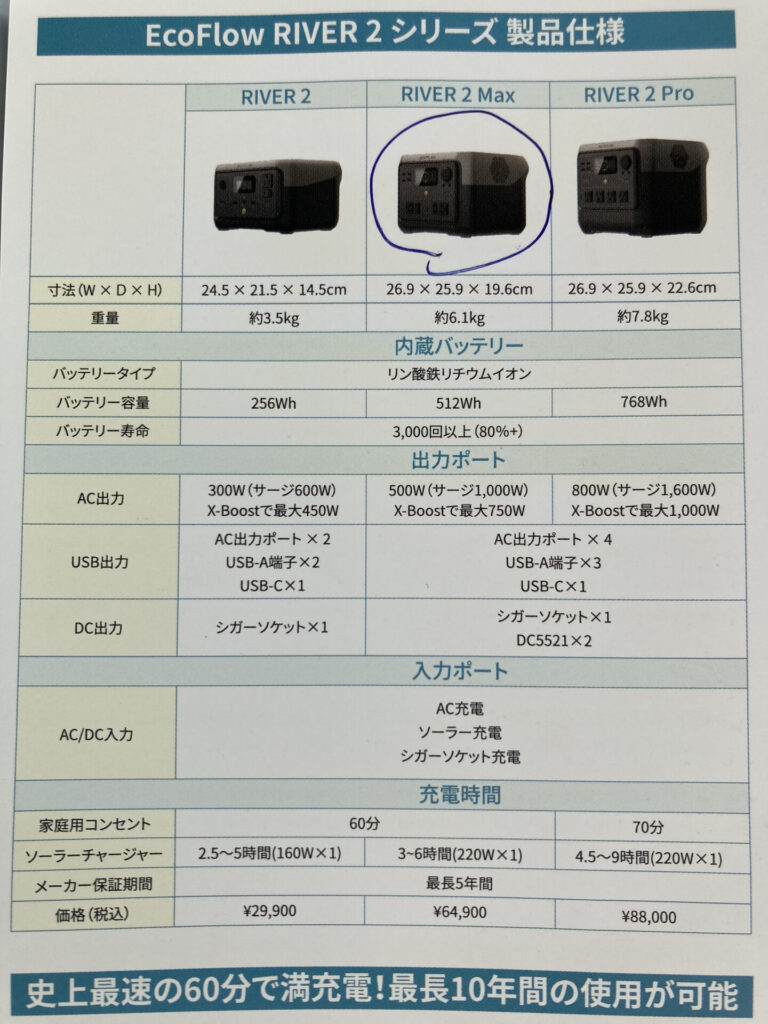

このような使い方をしている以上は、ソーラーパネルによる更なる重ね充電は、今のところ不要です。今ソリオに積んでいるポータブルバッテリーは、エコフローというリチウムイン電池形式の製品です(2020年の調査によるとポータブル電源の世界シェアはJackeryに次ぐ2位だそうです。)が、

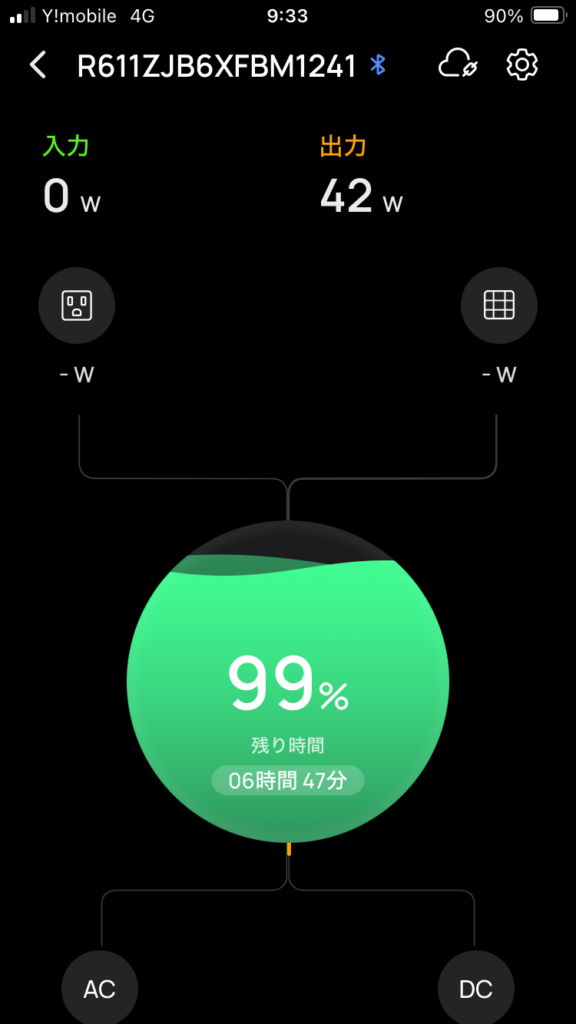

実は、個体別にBluetoothで自分のスマホと連動するアプリがあります。これによりわざわざクルマの後ろに回り込み、リアゲートを開けてバッテリー自体をいじらなくても、メインスイッチのオン/オフや、AC/DCそれぞれの給電のサブスイッチのオン/オフなど、全て手元のスマホで制御が可能になります。残電量の確認や、充電給電のリアルタイムの状況もアプリの画面で一目瞭然にわかり、このスマホアプリとの連動は、とても便利な機能だと思いました。

↑ エコフロー(ポータブルバッテリー)とそのアプリ画面 これは便利!

さてそして、11話 納車 でお話した通り私のソリオは、さらにもう一つ、車のメインバッテリーと同様の鉛バッテリー形式の「サブバッテリー」を積んでいます。こちらは、FFヒーター専用となっています。11話 納車で、「こちらのバッテリーの残量計が無い」というお話をしました。が、実はこのサブバッテリーはメインバッテリーと連動していて、

残量が30%を切ると、勝手にメインバッテリーから給電されるようでした。さらに、メインバッテリーの残量が30%を切ると、勝手に全ての給電が止まり、翌朝エンジンをかけたときに、車のメーター類の方でアラートが点灯するという仕組みのようです。

まぁ、つまりメイン/サブ二つの鉛バッテリーによって、簡単にバッテリーがあがらないように二重のリスクヘッジをしているようでした。ということで、一晩のFFヒーターの使用で、メインサブ両方のバッテリーの残量に致命的なダメージを与えることはほぼないようです。確かに第一回目のお遍路旅道中には一度もこのアラートが出たことはありませんでした。

ということで、残量計を見ながら自分で管理しなくても、「まぁ、なんとかなるかなぁ・・・」と今は思っています。

納車時にあれだけ心許なかったこのソリオ車中泊仕様の電装ですが、第一回目の四国遠征だけで言えば、このままでも十分一人旅には対応できる!ものでした。

ですので今のところ、走行充電に重ねて充電するためのルーフソーラーパネルは不要です。

11月下旬、12月上旬あたり、いよいよ寒くなってくる頃、今年最後の第三回目のお遍路に出かけると思いますが、その頃であれば車中泊のたびにFFヒーターをその都度一晩中使用することになります。

この時には、果たしてどの程度のダメージをサブバッテリーとメインバッテリーに与えてしまうか、改めて報告ができると思います。

全窓シェード(プライバシー確保)vs. 日々の面倒臭さ、、、

最後にもう一つ、ソリオ専用の窓用シェードについてです。

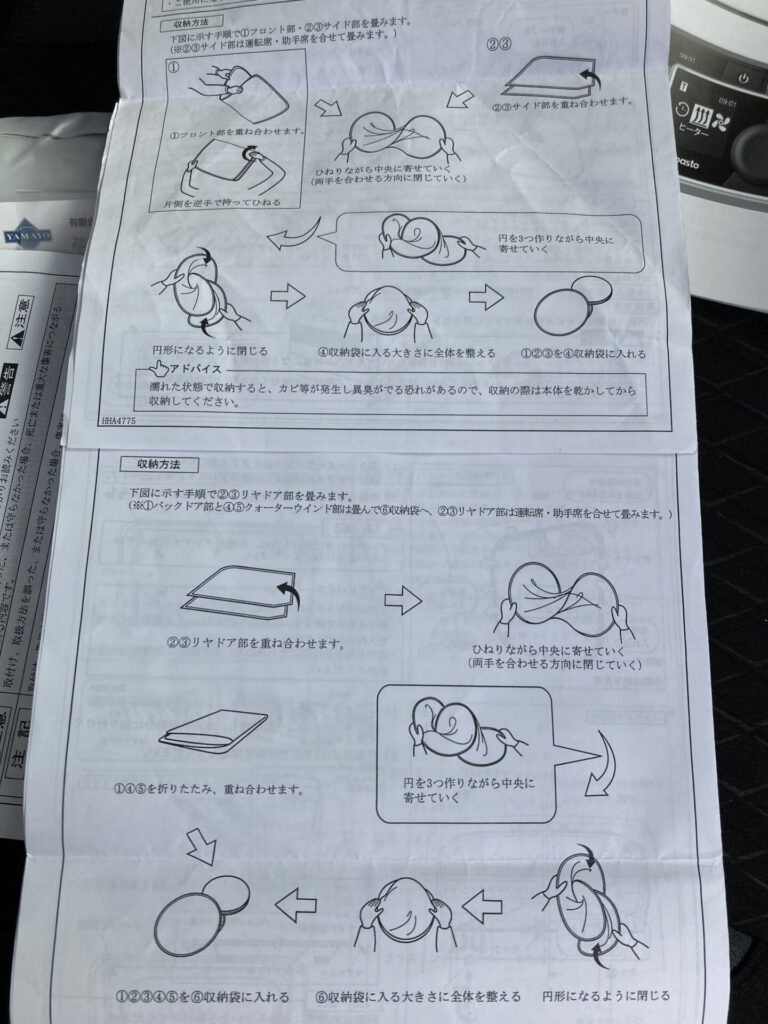

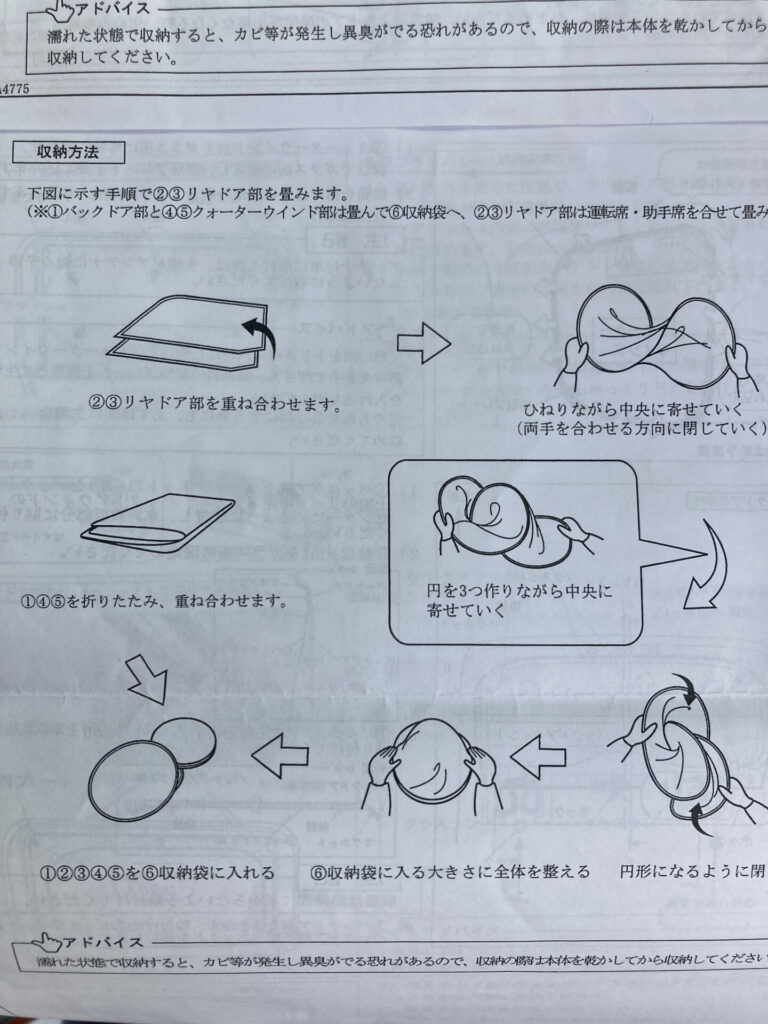

↑ ソリオ専用シェードと畳み方のマニュアル

10話では、専用シェードは「全ての窓を隙間なくふさぎ、完全なプライベート空間にすることができる」というお話をしましたが、当然、窓の数だけシェードがありますし、これを一つ一つ写真のマニュアルのように、小さくたたんで専用の袋に入れてしまうのは、日々の作業としては大変面倒くさいことになります。

偶然、Cabin II wishというこのキャンピング仕様のソリオの天井には、平たい小物類を収納するトレーがついていました。トレーと天井の間にちょっとした隙間があるんですね。多分、天井からフリップダウンして降りてくるダイネット側のテレビモニターを格納するために、特に意味はなく設けざるを得なかった天井トレーだと思います。

このダイネット後部の天井トレーに全部のシェードをほとんど畳むことなく、重ねて投げ挿すことができたのです。ソリオはもともとラゲッジスペースの高さがあるので、ルームミラーによる後方視界の妨げにもなりません。ただし投げ挿しただけでは、シェードのいくつかは手前にはみ出しており、不安定で、ブレーキをかけた時などは手前に滑り落ちてしまいます。

↑ 前半の写真が天井トレー。最後の写真がラゲッジネットで少しはみ出ているシェードの束を抑えている状態。

このときに活躍してくれたのが、15話 で「本来の用途とは別の使い方で活躍することになる」とお話しした、荷崩れ防止用のラゲッジネットです。 このラゲッジネットを捻って細長くして、後部座席用の左右のルーフレバーに引っ掛けて、天井の左右に渡します。天井トレーに広げたまま投げ挿したシェードの束に、伸縮性のあるこのネットのフックを引っ掛けておくことで、急ブレーキをかけても前に滑り落ちることがなくなりました。全窓シェードのこのしまい方のおかげで、夜朝の付け外しや格納がとても楽になりました。

もしプライバシーは確保したいが、そもそも全窓シェードは面倒臭いな・・とお考えの方は、カーテンとカーテンレールを調達し準備されることをお勧めします。カーテンは小ぶりのクルマでは少し圧迫感が増してしまいますが、毎日の格納が不要なのでその分便利です。今は取り付けが簡単(強力両面テープ)なカーテンレールと様々なサイズのクルマ用カーテンが販売されています。車種によっては純正カーテンがあるものもあります。調べてみると面白いかもしれません。

次の30話からは、第二回四国遠征の様子をお話ししていきます。

コメント