10月1日(火)晴れ 時々 曇り 出発前ODO :9,388km

四十一番 龍光寺 〜 四十五番 岩屋寺 〜 久万高原で車中泊

第四十一番札所 龍光寺(りゅうこうじ)

愛媛県愛南町の「ゆらり内海」を午前7時に出発。

国道56号線(この辺りは、「宿毛街道」と呼ばれています。)を宇和島に向けて北上します。

昨日(9月30日)は、三十八番金剛福寺のある足摺岬から、三十九番延光寺があった宿毛(すくも)市、そして高知県の最も南西の端を周り、愛媛県最初の札所四十番観自在寺のある南宇和愛南町まで距離220kmを走りながらも、1日としては最も少ない3ヶ所の札所しか巡れなかったわけですが・・・、

考えてみれば、ここは、「発心の地」徳島板野からは距離にして約800km、地理的に言えば、四国の対角線上に最も離れた高知県の南西部の果てです。そして現在、愛媛県に入ってすぐのもっとも県の南に位置するところにいます。

そういう意味では、今年3回に分けて完遂するつもりのこの「区切り打ちお遍路」も、第二回目のこの辺りにて、四国の地理的には既に半分の折り返し地点を過ぎたことになります。今日以降は、西与、大洲、松山、今治・・・と、少しずつつ愛媛県内を「発心の地 徳島」方面に戻って行く”復路”ということになります。

もちろん札所番号的には、四十四番の大寶寺で本当の“折り返し”ということになりますが、

地理上は『既に半分を過ぎたのだ・・・。』

という感慨に少し浸りながらハンドルを握っていました。

「ゆらり内海」を出発してまもなく、鳥越トンネルをくぐり、由良半島の北側に出ます。

そこはまるで京都府の「伊根の舟屋」のような、多くの町家風民家が入江に突き出た不思議で穏やかな風景が広がっています。

『同じ入り組んでいる海岸線でも・・・、荒々しい太平洋(土佐湾)側と、穏やかな豊後水道側では、全然風情が違うんだな・・・』

と感じました。

やがて国道56号線は、通称「宇和島道路」という無料の高速道路となり、宇和島市街をバイパスします。しばらく行くと、とても久しぶりに見る“のどかな田園風景”に変わってきます。

三間平野に入りました。

三間に入ってすぐに、第四十一番札所 龍光寺(りゅうこうじ)はありました。

駐車場到着午前7時50分。

石段を見上げると、なんと真っ赤な鳥居が待ち構えています。

聞くと、明治時代の神仏分離令に抗って、三間稲荷明神とその別当寺であったこの龍光寺は、今も境内を一つにしているようでした。

山門の代わりの鳥居をくぐると、次は石柱の代わりに両脇に狛犬が出迎えます。

境内を完全に共有するほど融合した“神仏習合”は、これまでの札所では見たことがありません。たいへん珍しいと思いました。

しばらく一番上の鳥居と神社の本殿(江戸時代までは、この一番高いところの本殿が龍光寺の本堂だったようです)からすぐ下の境内と、広がる三間平野を眺めました。

とても長閑で、何だか心が落ち着きます。

↑ 四十一番札所 龍光寺(りゅうこうじ)。これだけ一緒くたになっている”超?神仏習合”は珍しい。

第四十二番札所 仏木寺(ぶつもくじ)

午前8時20分、龍光寺出発。

四十二番仏木寺までは4キロと離れていません。三間平野の北の山麓に仏木寺があります。

午前8時半、第四十二番札所 仏木寺(ぶつもくじ)到着。

すごく近いです。やっと札所間が短くなりました。しかものどかな里寺が二つ続いています。「修行の道場 高知」が終わり、「菩提の地」愛媛に入らせてもらった感じが出てきました。

きっとこの辺は、少し気を緩めてもいいのでしょう。

先ほどの鳥居から一変、こちらの仏木寺では勇壮な二層の仁王門が待ち受けます。

傾斜地に建っているため、諸堂の向こうは山々と木々が迫り、のどかな中にも独特の凛とした雰囲気を醸し出しています。とても渋く素敵なお寺でした。

↑ 山の斜面に沿うように諸堂がならぶ仏木寺。渋く静かに佇む。

道の駅「みま」

時刻は午前9時。

朝食を摂るため道の駅「みま」に立ち寄りました。ここ「三間平野」は特に大きな平地ではありませんが、四方をなだらかな山々に囲まれ、のんびりとのどかな田園が広がっていて、とても和みます。

「道の駅みま」もこの時間、朝の営業が始まったばかりのようです。お客さんはいません。

そして、ここはやはりここはまだ宇和島ですね。フードコートは「鯛めし」の文字が躍ります。

ただ、”鯛”は昨晩の「ゆらり内海」で十分食べましたので、今朝は”ぶっかけうどん”をかき込むことにしました。

これはこれで美味しかったです。

↑ 朝9時、道の駅「みま」でぶっかけうどん

第四十三番札所 明石寺(めいせきじ)

「道の駅みま」を午前9時40分に出発。

18キロほど離れた四十三番 明石寺へ向かいます。このお寺は西予市に入った山裾に建っていました。

午前10時、お寺の駐車場に到着です。

先ほどの四十二番仏木寺と同様、山麓の斜面に寄りかかるように諸堂が立っています。

久しぶりに色彩のない、とても古そうな木材打ちっぱなしのお寺です。

『すっごく渋いなぁ・・・。もしかして禅寺かな?』と思い、調べると、

なんと・・・、天台宗のお寺でした。

空海さん(弘法大師)の真言宗と最澄さん(伝教大師)の天台宗は、いわば同時代(8世紀)のライバルです。まさか四国八十八ヶ所霊場(真言宗が基本)に天台宗のお寺が混ざっているとは知りませんでした。

でも・・・、たしかにいくつか入っている禅寺(曹洞宗、臨済宗、黄ばく宗)は、すべて天台宗から派生した宗派ですから、そのおおもとの天台宗のお寺がこの八十八ヶ所巡礼札所に混ざっていてもおかしい話ではないですね・・・。

↑ 四国八十八ヶ所霊場には、真言宗以外のお寺もある。とは言え、天台宗はここ明石寺だけ。。。

『長閑な札所が三つ続いたな・・・。そろそろとんでもない(厳しい)お寺になってくるんじゃないか・・・』

と直感します。

次の四十四番札所 大寶寺(だいほうじ)、そしてその次の四十五番 岩屋寺(いわやじ)で、いよいよ八十八ヶ所巡礼の本当の折り返しを迎えます。

愛媛が「菩提の道場」であるとはいえ、ここ3ヶ所続いているのどかな里寺巡りのままユルユルと松山道後には入れてくれないんだろうなぁ・・・

これだけ・・ぜんたいの半分近くの札所を・・巡っていると、少し空海さん(弘法大師)の描く遍路巡礼コースの組み立てがわかってきた気がします。

(もちろん私の主観で感じるだけかもしれませんが・・・^^;)

『ひとひねり入れてくる空海さん(弘法大師)のことだ。「札所すべての折り返し」ということもあるから、きっとパンチの効いた仕掛けで驚かせてくれるに違いない。・・・』

期待と少しの不安が気を引き締めてくれます。

↑ 大寶寺を目的地にするとご覧のようなナビ! あきらかに国道380号線を避けて、遠回りを勧めてくる。^^; それだけ380号は険しく走りにくいということか・・?

第四十四番札所 大寶寺(だいほうじ)

午前10時半、明石寺の駐車場に戻り、次の大寶寺までの道のりを確認しながらナビをセットします。

やはり大寶寺までの距離は、いきなり80キロも離れています。しかも地図を見る限り、これまでの全ての札所よりも最も内陸部に位置しているようです。

そしてよく見ると、四十四番札所 大寶寺と四十五番 岩屋寺は、ほとんど隣り合わせで愛媛県の山奥、久万高原の上に並んでいます。

この辺り(久万高原の上)は八十八ヶ所巡礼で最も標高が高いところかもしれません。

「この二つのお寺が本当の折り返しですよ。・・・心してかかりなさい。」

と、まるで檄を飛ばされているようです。

大寶寺で前半44個の札所が終了、後半の44個は同じ山にあるこの岩屋寺から始まるようです。

大洲から国道56号線を離れ、国道380号線に入ります。(この時点で、高速道路や太い道を行こうとしているカーナビには、すでに従っていません。^^;)

そしてひたすら山を登ります。交通量は極端に落ちます。

本当にこれが国道か?と思わせるほどくねくねと葛折りが続き、時折ある集落を通過するときは路地のように狭いところがありました。

外気温度計の数字がどんどん下がっていき、現在25℃です。

標高は700m、あるいは800mぐらいあるのでしょうか?

登り始めて1時間、山の上に出ます。そこに天空の里「久万高原町」が広がっていました。

午後1時、大寶寺駐車場到着。

懐かしさを感じる久しぶりの山寺です。長い石段も久しく逢っていなかったご無沙汰感でいっぱいです。

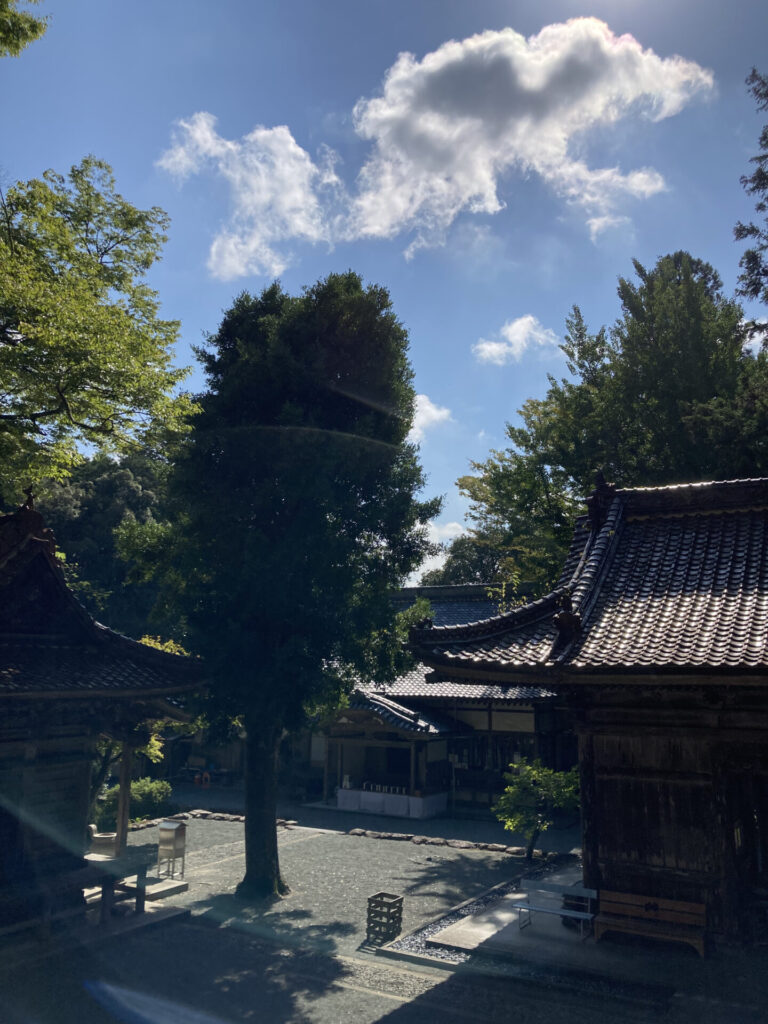

こんもりした木々に覆われ、山寺特有の雰囲気にのまれていくことが、なんだかとても新鮮です。

何よりも外気が涼しく、厳粛な気分にさせてくれました。

↑ 大寶寺。 気楽な里寺が終わり、急に山岳寺が二つ続く。八十八ヶ所の折り返し。

第四十五番札所 岩屋寺(いわやじ)

午後1時40分、大寶寺の駐車場を出発し、さらに6キロほど山を登ると、四十五番岩屋寺の駐車場があります。

駐車場には、午後2時前には着きました。が、やはり思った通り、そこから徒歩の登山が待ち構えていました。

先ほどの大寶寺よりもさらに涼しくなった冷気の中、登山を始めます。登山道はコンクリートで固められ、半分以上は石段でできているため歩き易いのですが・・・、その傾斜は想像以上にきついです。

↑ 登り始めて15分、勇壮な山門(山号は海岸山)をくぐる。そして石段はさらに延々と続く。

午後2時半、本堂に到着。

しかし、さらに奥に法華仙人堂というお堂があるようですが、そこには長い梯子が文字通り立てかけてあるだけで、他に登る術は無さそうです。

『これどうするんだろう? 本当に登るのかな、このハシゴ??・・・』

と思いつつも、ここまで来たんだから・・・と梯子を駆け上がりました。

しかし・・・、この梯子、降りるときの方がよっぽど怖かったです。踏み外して怪我するかと思いました。^^; )

↑ 上には巌窟の小さなお堂があるだけですから、無理して梯子はのぼらないことをお勧めします。^^;

『はて・・・? 大師堂はいずこ?? ・・』

岩屋寺は、頂上を含むこの海岸山全体(上の方はほぼ岩盤剥き出し)が境内となっているようです。

全てのお堂が崖にへばりつくように建てられていて、目指すお堂が上にあるのか?下なのか? 納経所はどこにあったのか?・・ 初めての参拝では、まるで要領がつかめませんでした。

それでも何とかほぼ全てのお堂をお参りし、思ったより下の方にあった納経所にもたどり着きました。

納経/御朱印をいただき、行きに来た山道を下りはじめましたが、既に時刻は午後3時を過ぎていました。

↑ 下山は3時過ぎ。西陽に照らされ、反対正面の山並みが綺麗。

駐車場に戻れたのは3時半近くになっていたかもしれません。

『まいった・・・。 ヘトヘトだ。』

岩屋寺はこれまでの山岳寺のなかでも徒歩の傾斜が一番きつく、疲れました。

覚悟はしていたものの、これほどまで四十四番、四十五番に時間がかかってしまうとは思いませんでした。

『やっぱり・・・あっさりとは折り返しをさせてくれなかったなぁ。クルマとはいえ、今日中に松山市街に降りるのは結構面倒だ・・・、今日の午後は、この二つの札所で打ち切ろう。』

『それにしても・・・、歩きお遍路さんはどうするのだろう?? その日中に山を下るには相当な体力が要るはず・・・』

・・・

来るとき久万高原町の街区にのぼり出たときに、「道の駅」があったことを思い出し、そこで車中泊をしようと、このとき決めました。

道の駅「天空の郷さんさん」

今晩、松山市街に降りずに久万高原に留まりたかったかった理由のもう一つが“この高原の涼しさ”です。

10月に入ったとは言え、宇和島や三間平野など、海岸沿いの平地はまだまだ暑く、気温は29度30度もありました。こちらの久万高原は昼間でも25−27℃ぐらいです。

松山市街に降りて、また蒸し暑く寝苦しい夜を迎えるよりかは、ここで泊まった方が快適だなと思ったのです。

岩屋寺から車で下ること20分、道の駅「天空の郷さんさん」に到着します。

もう午後4時です。

西陽が東側に広がる峰々を妙に明るく照らしていました。それほど広くはありませんでしたが、居心地の良い道の駅です。

トイレも24時間であることを確認し、これで一安心。

↑ 道の駅「天空の郷さんさん」 と 夕食をとった 久万高原「焼肉ちぐさ」

時間があるので、夕食はいろいろとWebを見ながらゆっくりお店を探し、焼き肉丼とラーメンセットが評判の、道の駅からもほど近い「焼肉ちぐさ」に決め、そこに行きました。

今日(10月1日)の午後は、折り返しの2札所しか回れませんでしたので、結局まる一日かけて回れた札所は5つです。昨日は最少の3つ。一日に8札所とか9札所とか普通に回れた「発心の地 徳島」(第一弾のとき)が少し懐かしく感じられました。

でも、第一回目も今回(第二回目)もすごくいい旅です。昨日、今日で約300キロを走り、全体の道程もいよいよ半分を越え、折り返した充実感を味わいながら早めに就寝しました。

その夜半、寒さで目が覚めました。車内温度計を見ると、15°cまで下がっています。外気温はなんと10°c!

おそるべし久万高原! 『涼しい!』とか言ってる場合ではありませんでした。^^;)

慌てて「FFヒーター」を点けました。

暖かくなったあとはヒーターのサーモスタットで制御して、室温22°cをキープです。

このクルマを買うにあたり、後付けで設置することが少々厄介だった「FFヒーター」ですが、、、

『取付けておいて良かった!』

と心から思った瞬間です。

↓ この先の札所や旅の様子(写真)は以下のリンクからインスタで見ることができます。よければご覧ください。

コメント