10月4日(金)天気:雨 出発時ODO:9,725km 六十番〜六十五番

第六十番札所 横峰寺(よこみねじ)

今日は第六十番札所 横峰寺からスタートです。横峰寺は石鎚山の中腹にありますので、私は当然ここ「石鎚山サービスエリア」からは近いはず・・・と思っていましたが、実は近くに高速道路を降りるインターチェンジがありませんでした。

なんと14kmも離れた「いよ西条IC」まで行ってやっと高速を降りることができ、そこから国道11号線を伊予氷見(いよひみ)までUターンして戻って来なくてはならなかったのです。

石鎚山SAを出発してから石鎚山の麓「伊予氷見」に戻ってくるまで30km以上走ることになりました。

Googleマップで測ると、国道11号線の「伊予氷見交差点」と石鎚山SAは直線距離ではたった2kmしか離れていません。なのに一旦高速道路の出口を間違えると、今回のように軽く30kmを超える遠回りをする羽目になります。

まぁ、あるある・・ですよね。迂闊でした。^^; )

※あとでガイドブックをよく読むと、今治最後の札所である五十九番国分寺から六十番以降の札所を目指す場合、「今治小松自動車道」には乗らずに国道196号線を使って南下し、国道11号に入ってすぐの61番、62番、63番、を先に回り、60番 横峰寺を後回しにする方が分かりやすいし、道順的にもロスが無い!・・・と、はっきり書いてありました。

『なるほどね・・・』、納得です。

遠回りに1時間を費やしたわたしは、伊予氷見(いよひみ)の交差点を左折して県道142号線に入ります。

じきに142号線は終わり、粗末な料金所が現れます。ここからの道はなんと往復2000円の有料道路でした。

別名を「平野林道」というようです。 5km?6kmか?はある・・・長く細く激しい葛折りの道でした。

この道の先には横峰寺しかありません。つまりこのお寺の関係者や参拝者のためだけにこの険しい林道は作られ、さらに永続的に維持管理されているのです。対向車にも同向車も見ない・・・まったく交通量のないその道を進みながら、、、

『こりゃ、外様客の単価を上げざるを得ないわ・・・、2,000円取られても文句は言えないな・・・』

と、なんとなく納得してしまいました。

二十一番太龍寺(参照:23話 太龍寺特別編)や車を擦った三十五番清瀧寺(参照:30話 第ニ弾実行編2)を思い出させる強烈な林道です。多分これまで20本近くあった山岳札所へのアプローチ林道の中で、間違いなく5本の指に入る険しい山道だと思いました。

8:50 第六十番札所 横峰寺駐車場に到着。

山頂の駐車場に到着すると、辺りは霧に包まれていました。境内へ向かう道は山を下る形になっており、下り坂の途中でたくさんのお遍路さんとすれ違いました。

↑ 霧の60番札所 横峰寺。 絵に描いたような山岳信仰 高齢のお遍路さんにはキツそう・・・

下りきって境内に入ると、最初に左手に「大師堂」が現れます。大師堂と本堂は渡り廊下のような崖っぷちの参道によって繋がり、向き合うように建立されています。その大師堂と本堂を繋いだ参道の真ん中に鐘楼がありました。そして鐘楼からは急峻な石段が参道と直角に崖下に伸びているのですが、これが歩いて参拝する場合の下から来る本物の参道のようです。本当はこれを登って来なければならないわけです。

↑ 本堂にはたくさんの参拝者。山寺でこんなに多くの人と出会うのは珍しい。

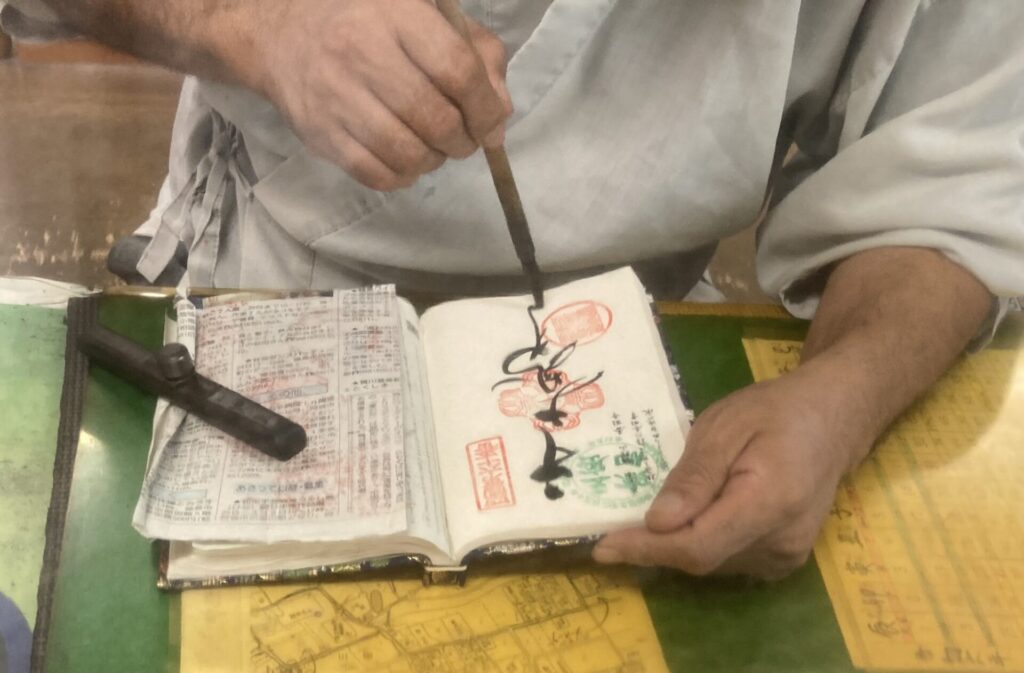

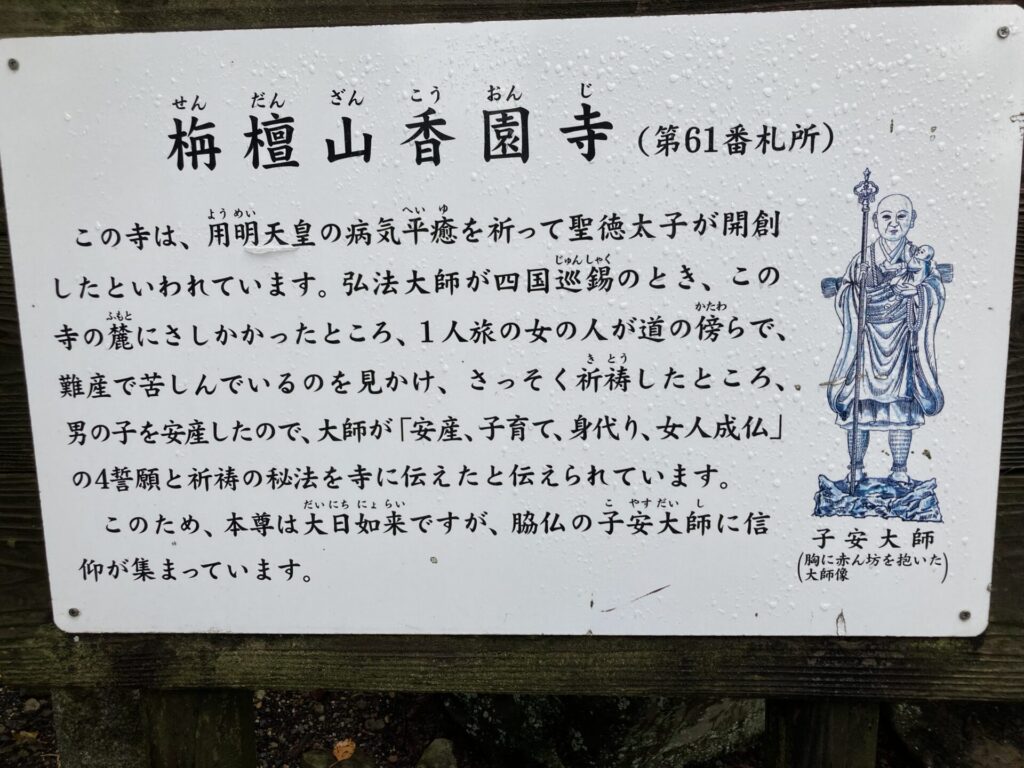

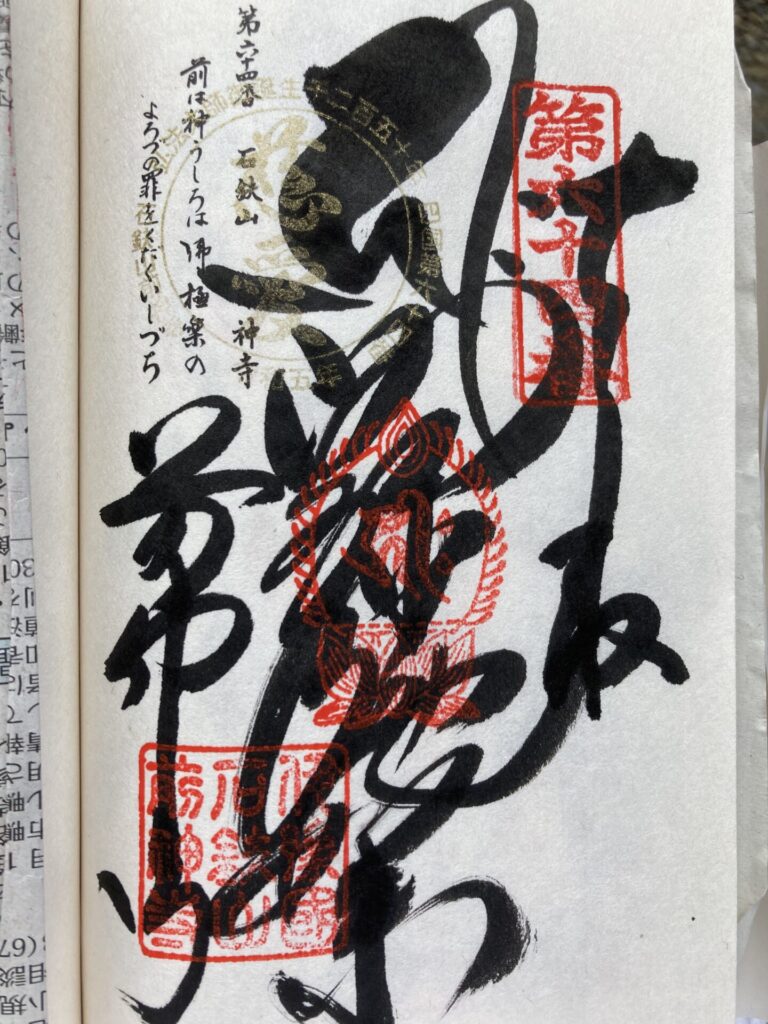

第六十一番札所 香園寺(こうおんじ)

横峰寺から「平野林道」を下り、平野部(国道11号線)に差し掛かったのはもう10時頃でした。ここからは、国道11号線沿いの里寺が3つ4つ連続します。少し気楽なお参りができそうです。

10:10 第六十一番香園寺到着。

香園寺は、四国八十八ヶ所の中でも異色のお寺です。

雨は続いていました。駐車場にクルマを停め、少し億劫な”雨鬱な気分”を圧して境内に足を踏み入れ、そこで私はとても驚くことになりました。

最近は、近代的な建築のビルの中にお堂を設けてご本尊や脇仏などを祀っているような新しいタイプのビル寺を都心市街地では結構見かけるようになりましたが、ここ四国の八十八ヶ所の札所で、このような近代的なビルのお寺を初めて見たのです。

広大な境内の正面に漆黒の壁のように立ち塞がる大聖堂というビルがあり、本尊である大日如来もお大師(空海さん)もこの大聖堂の上階に鎮座しているのです。

↑ 左:大日如来(大聖堂内) 中:大師堂(大聖堂内) 右:大聖堂外観

大聖堂上階の中央に祀られている本尊「大日如来」は、これまでに見たこともないような煌びやかな装飾が施されていて、見る者を圧倒します。

そして、まるでコンサートホールを思わせるような客席が取り囲む本堂の内部形状は、あとにも先にもここだけだと思います。

↑ 諸堂が大聖堂(近代ビル)の中に収まっているので、境内はスッキリと広い。61番香園寺

第六十二番札所 宝寿寺(ほうじゅじ)

香園寺から5分ほどの距離にある第六十二番札所 宝寿寺は、こじんまりとした里寺です。山門はなく、代わりに観音菩薩像が立っています。先ほどの香園寺が見慣れない大きなビル寺でしたので、見慣れた瓦葺きの和屋根に少し安心します。

本堂と大師堂は隣接し、動線もシンプルでお参りしやすいお寺でした。

↑ 宝寿寺 コンパクトでお参りしやすい。

第六十三番札所 吉祥寺(きちじょうじ)

宝寿寺からわずか2km、

11:30 第六十三番 吉祥寺(きちじょうじ)到着。

市中の里寺に変わりはありませんが、立派な山門が構えています。そして・・・、宝寿寺より幾分広々しているでしょうか。

雨はずいぶん激しくなってきました。この時ばかりは、『雨が市中里寺の集中地帯を回っている時でよかった・・・』と安堵しました。

この天気で山岳寺の連続であったなら、さぞかし厳しかったことだったでしょう。

↑ 吉祥寺(山号は”密教山”) お参りし易くて、このまま里寺が続くことを願ってしまう・・・

第六十四番札所 前神寺 (まえがみじ)

国道11号線沿いの市中平寺は、次の64番前神寺で最後です。吉祥寺からの距離は3km。ここも近いです。

車で札所に近付くと、2車線ある市中の基幹道を跨いで聳え立つ大きな真っ赤な鳥居が、まず目をひきます。

12:00 第六十四番 前神寺(まえがみじ)駐車場到着。

なんと先程の赤い大鳥居が、山門の代わりのこのお寺の入り口でした。

駐車場にクルマを停めてすこし歩くと、お寺らしく、小さな山門ですが、あることはありました。しかし、その奥には先ほどよりは少し小ぶりとはいえ、山門よりはるかに背の高い石造りの第二の鳥居が構えています。

この札所は、山門(仏閣の入口)より鳥居(神社の入り口)の方が遥かに目立っています。

↑ 二つの巨大な鳥居の間にある質素な山門。境内は”神社”でありまた”お寺”でもある・・・

実はこの前神寺は「石鎚山総本宮(通称:石鎚神社)」の別当寺として建立され、現在でも境内を神社とお寺が共有しています。絵に描いたような「神仏習合」です。

見ると、参道の先には少し石段がありました。ここは完全に平地に建立された里寺ではなく、山麓の傾斜地に建っているようです。聞くと、この札所(64番前神寺)は、今日最初に参拝した60番横峰寺をはじめとする“石鎚山系の山岳信仰”の拠点となる「真言宗石鎚派」の総本山でもありました。

本堂はまるで平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)です。お寺ではありますが、ほぼ平安京時代の神社様式そのものです。両側に回廊を設えて、素敵な“鶴翼の広がり”を表現した建築です。四国八十八箇所には神仏習合札所が多いとは言われますが、建築様式までもこれほど神道風であるお寺はたいへん珍しいと思います。

そして、本堂のまえの境内からさらに右上手に伸びる石段があり、ここに石造りの三つ目の鳥居が出現します。この先には「石鎚権現堂」というお堂があり、ここはもはや仏閣なのか神社なのか・・見た目ではまったく判りません。

↑ ”石鎚神社”とその別当寺である”64番前神寺”は同一境内。絵に描いたような「神仏習合」。

ドライブインふじ

次は六十五番三角寺です。 さあ、とうとう愛媛県最後の札所となるわけですが、六十四番前神寺から50kmも離れていました。愛媛県の北東の端、香川県にたいへん近いところに位置しています。

ですのでここへの移動は高速道路(松山自動車道)を使うことになりますが、前神寺を出たのが12時40分を回っていましたし、そろそろお腹も減っていたので高速に乗る前に昼食のお店を探すことにしました。

少しググると、ちょうどいいお店があります。

JR石鎚山駅そばの国道11号線沿いの「ふじ」というドライブインです。「ぐるなび」でたいへん評価の高い地元人気のお店でした。

さっそく向かいます。

13:00 西条市の「ドライブインふじ」到着。

店内は結構混んでいます。「一番人気は何?」と店員さんに聞くと、「鉄板焼きそばはどれでも!」という答え。

そこで「イカやきそば大盛」を注文しました。

うまかったです。でも、「大盛り」は私には、ちょっと多かったですかね・・・。^^; )

↑ 西条市 国道11号線沿いにある「ドライブインふじ」。午後1時半を過ぎても結構混んでいる。焼きそば 旨し!

第六十五番札所 三角寺(さんかくじ)

13時20分ごろドライブイン「ふじ」を出発。「いよ西条インターチェンジ」から再び高速(松山自動車道)に乗り、四国中央市に入りました。「三島川之江インターチェンジ」で高速を降りると、すぐに細い林道に入ります。

山岳寺に向かう道のほとんどは狭くて激しい葛折りの続く林道です。

ここ四国では、なんどもなんども同じような山路を登り降りしてきました。

私自身、細い山間林道を走ることは決して嫌いではありませんでしたが、これだけ何度も走ると、”慣れ”も”飽き”も出てきてしまいます。しかも満腹の昼下がり・・・、

絶え間なく襲ってくる眠気の中でハンドルを切るのは億劫極まりない作業で、この時ばかりは辛かった記憶があります。(^^;;

14:20 第六十五番 三角寺 駐車場到着。

クルマを停め、結構長い石段を登りました。登り切ると一層構造の立派な山門が迎えます。

なんとその山門の中央、ちょうど参拝者が通る真上に大きな釣鐘がぶらさがっていました。この山門は鐘楼を兼ねている「鐘楼門」と呼ぶようです。

鐘を衝き、手を合わせて一礼して境内へ入ります。

石段を登り切った上には穏やかな表情の平たい境内が広がり、整然と諸堂が並んでいます。不思議な形の池まであります。かつてはここで護摩を焚いた「護摩壇跡」とのことでした。なかなか渋いところです。

↑ 今日最後の山岳寺「三角寺」。訪れた人は「鐘楼門」をくぐらざるを得ないので、大体の人が鐘を撞く。

なかでも大師堂はいちばん厳かな雰囲気で、前には大きなモミジの木があり、晩秋であればきっと綺麗に彩られているのだろうなと想像できます。

ここは平石山の山頂に近く、標高は400m以上あります。帰りの下り参道では、ところどころ木々の間から雲間がのぞき、下界の里(四国中央市金田町)の田園風景が望めました。なんとも落ち着いていて印象に残るお寺です。

↑ 標高400mの三角寺は、たいへん落ち着いた雰囲気。

ベースキャンプ ホテルAZ徳島板野

今回第二回目の区切り打ち遍路の旅もいよいよ終盤となりました。札所巡りは、ここ三角寺までです。

当初から、「菩提の道場 愛媛県」最後の札所である第六十五番三角寺をもって第二回目の結願(コンプリート)と決めていました。次回(第三回目 最後の区切り打ち)を「涅槃の道場 香川県」の六十六番雲辺寺からリスタートすることが、気分的にも区切りがいいと考えていたからです。

三角寺からの帰路、来る時に登ってきた葛折りの林道を戻りながら、第二回目の区切り打ちを終えてしまった少し閑寂とした気分になりました。

15:00 「三島川之江インター」より高速(松山自動車道)に乗って、徳島「板野インター」に向かいます。

途中、池田PAと阿波PAの二つのパーキングエリアで休憩を取りながらゆっくり走ったためか、板野ICについたのは17時。夕食を摂り、ホテルにチェックインするにはちょうどいい時間です。

そして・・・、最後の晩餐は第一回目に倣い「吉野家の牛丼」としました。

『醬油のせいかな・・・。徳島の吉野家は少し味が東京と違う。』(個人の感想です。)

と、一回目の時から思っています。^^; )

18:30 ホテルAZ徳島板野店 チェックイン。

↑ 休憩した池田PAと阿波PA 夕飯(吉野家板野店)とホテルの部屋(ホテルAZ徳島板野)

考えてみれば一回目も二回目も、来た時、帰る時、必ずこの地に宿泊しています。隣接する「道の駅いたの」とともにここ板野は、私にとって間違いなく四国お遍路旅のベースキャンプ地になっていました。

第二回目遍路の旅は本日10月4日をもって終了。明日は徳島港からフェリーに乗って東京へ帰ります。

※わたしは晩秋の2025年11月23日より、四国クルマお遍路第三弾を実行します。香川県第六十六番札所雲辺寺以後の様子は以下のリンクから写真だけ見ることができます。よければご覧ください。↓

コメント